Über die Totenstille des „Zeitgeist“-Vorwurfes

Immer wieder kann man erleben, wie in der Kirche (manchmal auch außerhalb von ihr) der Tod gepredigt wird.

Die Kurzform dieser „Predigt“ lautet: „Zeitgeist“.

Gedanken über Gott und die Welt.

Immer wieder kann man erleben, wie in der Kirche (manchmal auch außerhalb von ihr) der Tod gepredigt wird.

Die Kurzform dieser „Predigt“ lautet: „Zeitgeist“.

Die Hinterbliebenen trauern. Ein geliebter Mensch ist gestorben. Er fehlt. Tränen kommen. Manchmal auch Aggressionen, die man so nicht kannte. Trauer hat ganz viele Gesichter. Freunde, Nachbarn und Angehörige nehmen gerne eine ganze Zeit lang Rücksicht.

Und doch kommt irgendwann die Frage: „Hört das denn nie auf mit der Trauer?“

Manchmal man sich mit dieser Frage auch selber unter Druck.

Ich frage manchmal zurück: „Willst du wirklich, dass die Trauer aufhört?“

Trauer kann als unangenehm empfunden werden. Man teilte so viele gemeinsame Erinnerungen. Nun ist man mit diesen Erinnerungen allein. Weil das wehtut, möchte man, dass die Trauer endet. Aber andererseits kann und will man auf diese Erinnerungen nicht verzichten. Man erinnert sich doch gern an diesen Menschen. Ihn zu vergessen kommt gar nicht infrage.

Genau darin besteht das Problem: Man will einen geliebten Menschen nicht vergessen. Aber die Trauer hätte nur dann ein Ende, wenn genau das passierte: Zwei widersprüchliche Wünsche, die einen innerlich zerreißen.

Wie wäre es, wenn Sie Tränen nicht negativ als Kontrollverlust verstehen, gegen den man sich wehrt, sondern positiv als etwas Verbindendes. Der Tod konnte mir diesen Menschen nehmen, aber die Tränen kann er mir nicht nehmen. Sie sind und bleiben etwas, das mich mit einem geliebten Menschen verbindet. Und mit den Tränen freue ich mich über gute Erinnerungen.

Darüber hinaus sollte man sich die Erlaubnis geben, neue Erfahrungen zu machen. Welcher Verstorbene würde wollen, dass wir in Trauer versinken und uns nicht mehr des Lebens freuen?! Sagen unsere Verstorbenen uns nicht: „Geh auf andere Menschen zu!“ Oder: „Lass die Sonne in Dein Herz!“

Je mehr wir neue gute Erfahrungen zulassen oder aktiv auf sie zugehen, desto weniger tut die Trauer weh. Die Trauer muss sich dann den Platz mit anderen guten Gefühlen teilen. Sie kann dann zu einem guten Teil unserer Erinnerungen werden. Und in Gedanken können wir dem sagen, um den wir trauern: „Freust Du Dich mit mir darüber, wie gut es mir gerade geht?“

Ich wünsche Ihnen, dass sie einen guten Zugang zu Ihrer Trauer finden.

Bernd Kehren

2. Vorsitzender von NEST e. V.

www.nest-euskirchen.de

Predigt am 15.10.2017

in der ev. Kirche zu Bad Münstereifel

Predigt am 8.10.2017

in der ev. Kirche zu Flamersheim

Liebe Gemeinde,

das Reformationsjubiläum biegt gerade auf die Ziellinie ein. Zehn Jahre lang gab es besondere Schwerpunktthemen.

Und jetzt denken die Oberlandgemeinden (des Kirchenkreises Bad Godesberg-Voreifel: Flamersheim, Euskirchen, Zülpich, Bad Münstereifel, Weilerswist) in vier Gottesdiensten über vier der zentralen Slogans der Reformation nach, über die „vier Soli“.

„Soli“, das ist heute kein Solidaritätsbeitrag, sondern es sind eine Art Kampfaussagen:

„Sola Gratia – allein aus Gnade.“

„Sola Fide“ – allein aus Glauben.“

„Solus Christus – Christus allein.

„Sola Sriptura – Allein die Schrift.“

Und daran wird bereits deutlich, dass keine dieser Aussagen für sich allein steht, sondern jeweils für einen Gegensatz.

Nicht wahr? Wenn jede dieser Aussagen absolut gelten würde, würden sie sich sofort widersprechen. Dann müsste man sich entscheiden: Entweder aus Gnade oder aus Glaube oder nur die Schrift oder nur Christus.

Aber die Wirklichkeit ist nicht nur schwarz-weiß. In Wirklichkeit ist die Wirklichkeit ziemlich komplex. Und so sind diese „soli“s, diese „alleins“ nicht absolut, sondern im Kontrast mit etwas anderem:

„Allein aus Gnade – nicht aus eigenem Verdienst“

„Allein aus Glaube – nicht aus guten Werken“

„Allein Christus – so wie sich Gott in diesem Menschen geoffenbart hat“

„Allein die Schrift – nicht die Tradition“

Und doch sind Werke nicht verboten, wir müssen die Vernunft nicht ausschalten, Tradition kennen wir auch im Protestantismus, und Gott hatte auch vor dem Neuen Testament schon Beziehungen zu seinen Ebenbildern, als die von Christus noch gar nichts wussten.

Heute wollen nachdenken über das „sola scriptura – allein die Schrift – und nicht die Tradition.

Wenn Christen um den Glauben ringen, dann hat die Bibel einen ganz besonderen Stellenwert. Glaubensaussagen sollten sich auf die Schrift berufen können, auf das Alte und auf das Neue Testament. Und mag eine Tradition noch so eingebürgert sein, wenn sie vor der Bibel keinen Bestand hat, geht die Bibel vor. Sola scriptura.

Damit wäre jetzt alles gesagt und wir könnten das nächste Lied singen, wenn es so einfach wäre.

Aber so einfach ist es nicht. Und wenn man genau hinschaut, dann erkennt man sehr schnell auch die Fehler, die z.B. Luther dabei gemacht hat.

Was war genau das Kernanliegen, warum war dieses sola scriptura unserem Reformator so wichtig?

Ein bisschen ist es wie die berühmte Stille Post. Der eine sagt etwas, der andere hört etwas. Aber draußen war es laut, und er hat nicht alles zu Hundertprozent verstanden. Und er sagt das weiter, was er verstanden hat, und der Nächste hört irgendetwas heraus, und irgendwann wird das komplette Gegenteil dessen überliefert, was ursprünglich mal gesagt worden war.

Darum sollte man immer kontrollieren, was jemand ursprünglich gesagt oder geschrieben hat.

Ein Beispiel innerhalb der Reformation: Jetzt zum Reformationsjubiläum kann man immer wieder einmal die Klage hören, niemand mehr frage wie Luther: „Wie bekomme ich einen gnädigen Gott?“

Und wenn man dies so klagt, dann denken ganz viele: „Aha – der meint also, wir sollten wieder alle mehr Sorgen darum machen, wie wir Gott gnädig stimmen können!“

Und man hat dabei schlicht vergessen, dass doch diese Frage gerade Luthers großer Fehler war. Er hat an dieser Frage gelitten! Und die große reformatorische Erkenntnis war doch: „sola gratia!“ „Allein aus Gnade!“ – Ich kann und muss nichts tun, um Gott gnädig zu stimmen. Gott ist von sich aus ein gnädiger Gott. Die Frage ist schlicht falsch gestellt.

Wenn wir also auf den Zusammenhang schauen, in dem Martin Luther diese Frage gestellt hat und zu welcher Antwort er kam, dann kommt in diesem Fall genau das Gegenteil dessen heraus, was heute viele Menschen ausdrücken wollen.

Aber wir haben ja das Thema heute: „Sola scriptura“ – „Allein die Schrift!“ Bei dieser theologischen stillen Post ist es leider auch immer wieder so gewesen, dass sich Auffassungen eingeschlichen haben, die mit der ursprünglichen Bibel nichts mehr zu tun hatten.

Aber diese Auffassungen haben sich zu einer gewissen Tradition verfestigt, und diese Tradition galt nun mehr als das, was ursprünglich in der Bibel stand.

Hatte Jesus noch den reichen Jüngling zurück gewiesen und ihm klar gemacht, dass er sich den Himmel oder Gottes Gnade nicht erkaufen kann, so kamen zu Luthers Zeiten auf einmal Ablassbriefe in den Handel, die genau dies möglich machen sollten: Je mehr man zahlte, desto sicherer hatte man einen Platz im Himmel.

Und die Menschen waren arm, bitterarm. Aber der Platz im Himmel war ihnen so wichtig, dass sie nahezu jeden Preis zahlten. Für sich selber, aber auch für Freunde und Familienangehörige, die schon gestorben waren.

Eine ganz üble Tradition.

Und das sola scriptura sagte nun: Nein: In der Bibel gibt es so viele Verse vom gnädigen Gott, dass da der Bibel der Vorrang zu geben ist. Wir müssen unsere Tradition immer an der Bibel überprüfen.

Aber an welcher Bibel?

Es gibt ja keine einzige Original-Handschrift!

Wir haben immer nur Abschriften von Abschriften. Papier ist leicht vergänglich, und so hat sich kein einziges Original erhalten.

Immerhin wurde zur Zeit Luthers die Tradition des Humanismus gerade modern. Einer der Slogans lautete (und das ist heute angesichts von vielen Pseudonachrichten so wichtig wie eh und je): Zurück zu den Quellen.

Aber auch das ist nicht so einfach.

Wir alle wissen: das Alte Testament ist auf Hebräisch und das Neue Testament auf Griechisch verfasst.

Es gab zwar eine jüdische Übersetzung des Alten Testaments, in der mehr Texte überliefert waren, die schon lange im Christentum im Gebrauch war, aber Luther richtete sich nach dem inzwischen festen jüdischen Kanon.

So kam es zu den alttestamentlichen Apokryphen.

Ich erkläre das noch einmal: Die katholische Einheitsübersetzung ist etwas umfangreicher als etwa die Lutherbibel. In der Lutherbibel fehlen etwa 300 Jahre Geschichte. Erinnern Sie sich an den alten Lernvers? „333-Issos Keilerei.“ Alexander der Große gewinnt bei Issos die Schlacht gegen Darius III. Seitdem wird im Orient Griechisch die Amtssprache. Deswegen hat das Judentum während dieser Zeit zwischen 300 vor Christus bis zum Neuen Testament nicht nur die hebräische Bibel ins Griechische übersetzt, sondern deswegen sind einige Schriften des Alten Testaments auch nur noch auf Griechisch erschienen. Das Judentum hat später seinen Kanon in der Auseinandersetzung mit dem Christentum enger abgegrenzt. Man kann die Entscheidung Luthers verstehen, aber er hätte sie auch anders treffen können. Gut 300 Jahre Bibelgeschichte fielen auf diese Weise heraus. Darum sind heute unsere Bibeln unterschiedlich.

Also: Auch mit dem Slogan „Allein die Schrift“ kann man ins Stolpern kommen.

Aber Luther war dabei nicht der einzige.

Lange Zeit hatte man damit nur wenig Probleme. Wenn in der Bibel steht, dass der Hase wiederkaut, dann gibt es halt irgendwo auf der Welt wiederkauende Hasen.

Wenn man das Gefühl hat, die Schöpfungsgeschichte beschreibt die Erde als eine Scheibe, dann ist die Erde eben eine Scheibe.

Aber dann konnte man mit Segelschiffen über den Rand dieser Erde hinaus fahren und stellte fest: Wir fallen da nicht runter. Die Erde gleicht irgendwie eine Kugel.

(Klammer auf: Das wussten die Babylonier, die die jüdische Oberschicht nach Babylon verschleppt hatten, übrigens auch schon. Und die Juden in Babylon wussten das auch. Wenn im Mittelalter Menschen die Erde für eine Scheibe hielten, war das deren Fehler. Aber es war nicht der Fehler der Schöpfungsgeschichte, denn die funktioniert auch als Kugel ganz gut.)

Also: Die Menschen und auch Luther glaubten gerne, dass ein allmächtiger Gott sicherlich keine Bibel mit Fehlern heraus geben würde. Im Gegenteil: Die alten Geschichten nahmen es geradezu als Beweis dafür, dass die Bibel direkt von Gott kam, dass es darinnen keinerlei Fehler gab.

So soll z.B. die Septuaginta, also die griechische Übersetzung des Alten Testaments von 70 Gelehrten in sieben Wochen übersetzt worden sein, und alle 70 Gelehrten sollen sollen exakt denselben Text erstellt haben. Und darum soll diese Septuaginta göttlichen Ursprungs gewesen sein!

Zu allen Zeiten haben Menschen versucht, ihren religiösen Schriften besonderes Gewicht zu geben, dass man sie für fehlerfrei und irrtumslos und widerspruchsfrei erklärte.

„Allein die Schrift“ – muss das nicht heißen, dass dann die Schrift immer Recht hat?

Aber die Erde ist nun einmal eine Kugel, die Hasen sind keine Wiederkäuer, die Evangelien widersprechen sich darin, wann Jesus gekreuzigt wurde, es gibt das Evangelium nicht nur von einem Beobachter sondern von gleich vier ganz unterschiedlichen Theologen mit unterschiedlichen Sichtweisen.

„Allein die Schrift“, das gilt. Aber so, wie wir die Bibel haben – und nicht, wie wir sie gerne hätten.

Wie ist denn die Schrift? Fehlerfrei und ohne Widersprüche?

„Früher“ wurde die Realität passend gemacht.

Seit der Aufklärung setzte sich die Erkenntnis durch, dass es Menschen waren mit ihren Glaubenserfahrungen, die die Bibel geschrieben haben. Die Bibel galt nun nicht mehr als Gotteswort, sondern nur als Menschenwort. Und die Theologie versuchte, mit einer Art theologischem Destillationsverfahren Gottes Wort aus dem Menschenwort heraus zu destillieren.

Gottes Wort ist dann immer noch fehlerfrei und irrtumslos. Für die Fehler und Irrtümer sind dann halt die Menschen verantwortlich.

Und dann kam etwas, was bei vielen Gläubigen für viele Irritationen sorgte und manchmal auch noch sorgt.

Die Theologen untersuchten die Unterschiede der Bibeltexte und stellten fest, dass es Brüche und Unterschiede in den Texten gibt, die auf einen Überlieferungsprozess zurück gehen könnten. Die Texte wurden erst mündlich in der Gemeinde überliefert und dabei auch interpretiert und ergänzt. Und dann konnte man immer wieder hören: (Etwas zugespitzt) Das ist ja nur eine Gemeindebildung. Jedenfalls ist es nicht mehr so richtig Gottes Wort.

Wobei auch schon Luther sein Kriterium hatte: Auch für Luther war nicht jedes Wort der Bibel gleich wichtig, sondern nur nur dann, wenn es „christum treibet“. Also dann, wenn die frohe Botschaft sich von Gottes freiem Liebeshandeln darin spiegelt. Wenn etwa der Jakobusbrief gegen diese freie Gnade Gottes auch Werke der Menschen einforderte, dann nannte Luther diesen Brief gerne eine „stroherne Epistel“ und setzte ihn in der Bibelübersetzung so weit nach hinten, wie es irgendwie ging.

Andere Theologen suchen nach dem „Kanon im Kanon“: Damit ist gemeint: Gibt es typische Bibelaussagen, die zentral und unverzichtbar sind und denen gegenüber andere halt auch zurücktreten und weniger wichtig sind?

Das Problem ist: Bei dem Destillat kommt immer nur das heraus, was bei dieser Destillationstemperatur heraus kommt. Nehme ich eine andere Temperatur, kommt auch etwas anderes heraus.

Will ich in Jesus einen Sozialreformer sehen, dann finde ich plötzlich nur noch Bibelstellen, die diesen Aspekt betonen.

Will ich im Alten Testament unbedingt den Rachegott finden, dann sehe ich nur noch Bibelverse, die diesen Aspekt betonen.

„Sola scriptura – allein die Schrift“: Was wäre eigentlich, wenn ich darauf verzichte, solche Kriterien an die Bibel anzulegen? Was wäre eigentlich, wenn die ganze Bibel, so wie wir sie haben, von Gott gegeben wäre?

Aber wirklich so, wie wir sie haben!

Ohne ein einziges Original. Dafür mit vielen Handschriften, die sich immer wieder unterscheiden. Mit Evangelien, die sich unterscheiden. Mit Übersetzungen, die sich unterscheiden…

Mit Fehlern und Widersprüchen.

Was wäre, wenn uns Gott damit sogar etwas sagen will?

Vielleicht: „Ihr versucht so gerne (und die Bibel fordert auch dazu auf), möglichst perfekt zu sein. Aber zu viel Perfektionismus ist ungesund. Deshalb bekommt ihr eine in gewissem Sinn unperfekte Bibel. Damit ihr wisst, wie sehr ich euch liebe. Damit ihr wisst, ich werde Euch wegen Eurer Unperfektheit nicht den Kopf abreißen!“

Je länger ich drüber nachdenke, desto mehr gefällt mir dieser Gedanke.

Denn ich kann wieder die ganze Bibel als Gottes Wort nehmen. Sola scriptura.

Aber zugleich gebe ich dann meine Verantwortung nicht mehr an die Bibel ab.

Viele sehr fromme Menschen versuchen, ihr Verhalten dadurch abzusichern, dass sie es aus der Bibel herleiten. Richtiges Verhalten muss dann mit der Bibel begründet werden.

Die Bibel soll Richtschnur und Leitfaden für unser Leben sein. Dazu stehe ich.

Aber muss alles mit der Bibel begründet werden?

Dafür, das 2+2=4 ist, brauche ich keine Bibel.

Aber dafür, dass ich „Fünfe auch mal gerade sein lassen kann!“

Um die Schöpfung zu bewahren, brauche ich keine Bibel. Aber sie ermuntert mich, dafür den Hintern einmal hoch zu bekommen.

Und sie sagt z.B. beim Gleichnis vom bermherzigen Samariter: Du sollst den Nächsten lieben, selbst wenn es dich vom Gottesdienst abhält. Der Priester und der Levit konnten sich damit rechtfertigen, dass sie für den Dienst an Gott nicht mit Blut in Berührung kommen durften. Aber auch der unter die Räuber gefallene ist Gottes Ebenbild – und das geht vor.

Und vor allem: Wir dürfen der Bibel auch widersprechen, wo es nötig ist. Darum habe ich als alttestamentliche Lesung die Abrahamsgeschichte aus 1. Mose 18, 16-33 gewählt. Abraham ringt mit Gott um die Zahl der Frommen und lässt nicht locker. Diese Geschichte sagt doch überdeutlich: Gottes Wort ist nicht einfach unumstößlich, sondern wir können mit Gott ringen und ihm widersprechen. Bei aller Ehrfurcht.

Abraham handelt mit Gott. Die Syrophönizierin widerspricht Jesus. Und aus der Geschichte der Opferung des Isaak lese ich heraus: Niemand darf mehr einem Gotteswort vertrauen, in dem sein Kind als Gottesprüfung geopfert werden soll. Hier lädt Gott als Rettung selber zum Widerspruch gegen diesen Auftrag ein.

Sola scriptura. Nur die Bibel. Aber die Bibel ist vielschichtig. Derselbe Text kann zu mir sprechen und zu einem anderen nicht.

Sola Scriptura: Wir sind Gottes GesprächspartnerInnen. Die Bibel gibt es nicht absolut, sondern immer in einer Beziehung zwischen Mensch und Gott. Dabei kann ich irren – wie in jeder Beziehung. Aber Gott tröstet mich. Manchmal richtet er auch. Aber immer so, dass er bei mir bleibt und mich auf-richtet.

Sola Scriptura. Allein die Schrift. Ich finde es spannend, wie Jesus mit der Bibel umgeht. Er kann nämlich einzelne Verse auch aus dem Zusammenhang reißen, wenn er seinen allzu (un)frommen Gesprächspartnern anders nicht mehr beikommt: Ehescheidung: Was sagt man Männern, die sich von (sozial nicht abgesicherten) Frauen zugunsten einer Jüngeren scheiden lassen wollen? Jesus sagt: „Gott schuf den Menschen als Mann und Frau.“ In Wirklichkeit steht da: Gott schuf den Menschen als Ebenbild, männlich genau wie auch weiblich“ … Und in dieser Diskussion sagt Jesus: „Was Gott zusammen gefügt hat, soll der Mensch nicht trennen.“

Und was sagt das Buch des Predigers? „abbrechen hat seine Zeit, bauen hat seine Zeit;“

Nein, ich will nicht für die Ehescheidung reden. Ich werde immer für nicht nur einen Rettungsversuch eintreten. Aber ich kenne Fälle, da ging es wirklich nicht anders. Da musste jemand die Reißleine ziehen. Das Leben ist manchmal so.

Sola Sciptura: Die Bibel ist sehr realistisch. Die Welt ist nicht ideal. Das Gottesvolk ist nicht ideal. Die Heilige Familie ist nicht ideal. Die Urgemeinde ist nicht ideal. Die Kirche ist nicht ideal. Wir sind nicht ideal.

Wir haben alle unsere Grenzen. Und damit müssen wir leben. Und die Bibel lehrt uns: Gott ist dennoch bei uns. Trotz der Krebserkrankung der Nachbarin. Trotz des Autounfalls des Sohnes. Trotz…

Auch wenn wir alle sterben müssen.

Gott ist bei uns, und wir werden mit ihm und der Bibel immer wieder Überraschungen erleben.

Und doch gebe ich zu, dass ich auch meine Lieblingstexte habe: Wenn Paulus in 1. Kor 13 die Liebe für wichtiger hält als den Glauben.

Nicht der perfekte unfehlbare Glaube, sondern die Liebe sind entscheidend. Nicht die perfekte Bibel, sondern eine Bibel, die uns lehrt, zu unseren Fehlern und Widersprüchen zu stehen, und die darum widersprüchlich ist. Wir dürfen die Dinge von zwei Seiten sehen, manchmal auch von drei oder mehr Seiten.

Dabei wird die Bibel nicht beliebig. Immer sind wir gebunden an Gottes Gnade, an Christus, an den Glauben, und auch an die Schrift. Aber nicht als perfekte Besserwisser, die der Welt und den Gläubigen der anderen Religionen machtvoll zeigen, wo es lang geht. Sondern als unperfekte Menschen, die sich in den Widersprüchen der Welt immer wieder dazu verleiten lassen, die Widersprüche aus den Augen eines liebenden Gottes zu sehen. Mal müssen Grenzen gezogen werden. Und mal müssen Grenzen abgerissen werden.

Sola scriptura:

Dazu ist die Bibel kein Rezeptbuch „Man nehme“ – und wenn wir uns genau so verhalten , wird alles wird gut. Die Verantwortung für unser Verhalten können wir nicht an die Bibel abgeben. Und wenn es tausendmal eine Stelle geben sollte, die ein bestimmtes Verhalten fordert: Die Verantwortung, dass es auch diesmal richtig ist, wenn ich mich so verhalte, die bleibt immer bei mir.

So ist die Bibel ein Buch für das Leben, in dem wir auch ratlos und verzweifelt vor Gott stehen dürfen.

Und gerade darin dürfen wir immer wieder lesen und begreifen, wie sehr Gott uns liebt und mit uns leidet und einmal alles zu einem guten Ende führen wird.

Vertrauen basiert auf Transparenz, betont Dr. Matthias Rein. Auch wenn es sich in den letzten Jahren deutlich verbessert hat, so fehlt es immer noch an einer umfassenden Aufklärung. „Organspende braucht Vertrauen“ weiterlesen

Wir stehen hier und trauern

um unser Sternenkind.

Wir weinen und bedauern,

die wir zusammen sind.

Wir waren voller Freude

und tiefer Zuversicht,

Voll Kummer sind wir heute,

der Schmerz die Seele sticht.

Das wollen wir dir sagen,

du treuer Gott und Herr:

Das Herz ist voller Fragen,

die Seele schwarz und leer,

verletzt und tief verwundet

durch diesen Riesenschock.

Doch du hast uns bekundet,

du bleibst bei uns, o Gott.

Bei dir sind wir geborgen,

geborgen unser Kind.

Wir glauben an ein Morgen,

zusammen wir dann sind

voll Zuversicht getröstet

in Deiner guten Hut.

Wir trauern und wir leben.

Die Hoffnung tut uns gut.

T: Bernd Kehren 2017, M: Hans Leo Hassler 1601 (O Haupt voll Blut und Wunden)

Eine Hilfe dazu geben „Wahlomaten“, die die verschiedenen Wahlprogramme analysieren und auf Unterschiede und Gemeinsamkeiten mit der eigenen Auffassung aufmerksam machen.

So wichtig diese Überlegungen sind und so sehr sie zu meiner Orientierung beitragen können, so müssen sie doch um einige taktische Gedanken ergänzt werden. „Wie bekommt mein Kreuz das größte Gewicht?“ weiterlesen

„Und dann kommt dieser Satz, der mich immer wieder umhaut: ‚Niemand unter den Jüngern aber wagt, ihn zu fragen: Wer bist Du? Denn sie wussten, Es ist der Herr.'“

Predigt am 23. April 2017 zum Sonntag Quasimodogeniti in der Maria-Magdalena-Kirche zu Heimerzheim „Sichere Unsicherheit – Heute gibt es Fisch!“ weiterlesen

Eigentlich werde ich immer wieder ganz anders gefragt: „Wie kann ich von meiner Trauer los kommen?“

Trauer wird als schwer empfunden. Dann stört sie und man will sie los werden.

Aber geht das überhaupt?

An wie vielen Gräbern wird versprochen: „Wir werden dich niemals vergessen!“ Und das sagt man normalerweise auch nur bei Menschen, an die man sich gerne erinnert. Und wenn man sich an sie erinnert, dann spürt man den Verlust. Anfangs sehr heftig, später immer weniger heftig. Aber ganz vergessen wird man diesen Menschen sicher nie. Und man will es auch gar nicht.

Am schlimmsten sind dann die Tränen. Sie kommen so unvermittelt und man kann so wenig dagegen machen. Ein Kontrollverlust – und wer mag schon einen Kontrollverlust. So kann man es sehen.

Aber vielleicht kann es helfen, die Tränen auch aus einem ganz anderen Blickwinkel zu sehen.

Als mein Schwiegervater starb, hatte ich Angst, nicht weinen zu können. Als Pfarrer und eine Zeit lang als freier Grabredner habe ich gelernt, mit einer guten Atemtechnik die Trauer weitgehend im Griff zu haben. Ich bin dafür verantwortlich, dass Trauernde sicher durch die Trauerfeier geführt werden mit all den Gefühlen, die sie gerade haben. Wenn die Trauergemeinde auf der Beerdigung den Pfarrer trösten muss (bei allem Verständnis dafür, dass auch das einmal vorkommen kann), dann stimmt etwas nicht. Würde ich weinen können bei dieser Beerdigung eines lieben Menschen, an den ich auch nach Jahren noch gerne denke?

Es war eine wunderbare Beerdigung. Er hatte sich die Lieder noch selber heraus gesucht. Ich konnte Einzelheiten aus seinem Leben hören, die ich bis dahin noch gar nicht kannte. Und ich habe jede meiner Tränen genossen. Denn es waren Tränen für den besten Schwiegervater der Welt.

Der Tod konnte manches, und er konnte mir insbesondere diesen Schwiegervater nehmen. Aber er konnte mir nicht all die vielen Erinnerungen und die Zuneigung nehmen. Und genau das drücken doch meine Tränen aus: Erinnerung und Zuneigung.

Die Trauer hört erst dann auf, wenn auch die Erinnerung aufhört. Will ich das? Ganz sicher nicht!

Unser Gehirn ist ein ganz phantastisches Organ. Was man besonders gerne macht, wird durch besonders viele Nervenverbindungen (Synapsen) belohnt. An wen man besonders viele Erinnerungen hat und für den man viele Rituale und Gewohnheiten hat, für den gibt es – vereinfacht ausgedrückt – auch besonders viele Synapsen.

Und jetzt stirbt dieser Mensch, und all die vielen Synapsen laufen sozusagen erst einmal ins Leere. Man spürt die Lücke: Man ist traurig.

Mit jedem neuen Tag, mit allem, was wir nun tun, kommen neue Synapsen und neue Erinnerungen hinzu. Die alte Traurigkeit wird immer mehr relativiert. Neue Gewohnheiten und neue Rituale entstehen. Und das ist gut so.

Aber auf die Erinnerungen möchte ich nicht verzichten. Sie sind das, was bleibt. Und jede Träne ist für mich nicht mehr ein Kontrollverlust, sondern ein Zeichen dafür, dass mir der Tod die Erinnerung nicht nehmen kann.

Fritz Roth, der ehemalige Bestatter aus Bergisch-Gladbach, sagte immer: „Trauer ist Liebe!“ Der Tod konnte mir diesen Menschen nehmen, aber er kann mir die Liebe nicht nehmen. Das will ich nicht und das gönne ich ihm auch nicht.

Immer wieder mache ich im Gespräch die Erfahrung, dass schon allein dieser Perspektivwechsel bei der Trauer helfen kann. Man muss nicht mehr Angst vor der Trauer haben, sondern man kann anfangen, sie in gewisser Weise zu „genießen“. Denn jede einzelne Träne ist dann für einen Menschen, der einem viel bedeutet hat und noch immer viel bedeutet und an den man sich gerne erinnert.

Und genau das wünsche ich Dir:

Ein gutes Verhältnis zu Deiner Trauer und zu Deinen Tränen

Bernd Kehren

Wie so oft

und wie damals schon

bringen Mächtige die Unbequemen zum Schweigen.

Wie so oft

und wie damals schon

leiden Menschen –

und manchen

können wir auch heute nicht helfen.

Wie so oft

und wie damals schon

leiden die Helferinnen und Helfer.

Und dann kam Ostern.

Auferstehung

den Mächtigen zum Trotz

dem Leiden zum Trotz.

Auferstehung:

Da kommt noch etwas

nach Krankheit und Leiden.

Glaube, Hoffnung, Liebe

und Leben

Bernd Kehren

Mein Kommentar zum Beitrag von Matthias Albrecht in www.evangelisch.de

Lieber Matthias Albrecht,

mir scheint, dass das Problem an einer ganz anderen Stelle liegt: Schon seit frühester Zeit glauben Menschen, dass Gott nur perfekte und widerspruchsfreie Bücher inspirieren könne.

Kein menschlich erdachtes Buch kann perfekt sein. Wenn etwa die Bibel perfekt wäre, dann wäre das auch ein Beweis für die Existenz Gottes. So etwa lautet auch die Legende für die griechische Übersetzung des AT: 70 Gelehrte hätten unabhängig voneinander das AT übersetzt und seien dabei zu einem übereinstimmenden Ergebnis gekommen. Deshalb müsse auch dieser Übersetzung göttlich sein…

Lange Zeit hat man deswegen die Wirklichkeit, wie man sie aus der Bibel interpretierte, passend und aus der Erde etwa eine Scheibe gemacht.

Als sich das nicht mehr halten ließ, erklärte man die Bibel zum Menschenwort. Gott kann nach dieser Ideologie immer noch keine Fehler machen. Für die Fehler und Widersprüche sind die Menschen zuständig. Und die Theologie wird zu einer Destille, bei der man das biblische Menschenwort reinkippt und das unfehlbare göttliche Menschenwort heraus bekommt. Manche nennen das auch die „Mitte der Schrift“.

Leider bekommt man dabei immer nur das heraus, was bei der entsprechenden Destillationstemperatur nun mal heraus kommt. Oder auch anders formuliert: Als Ergebnis kommt hinten das heraus, was man vorne als Voraussetzung definiert hat.

Darum möchte ich die Voraussetzung gründlich hinterfragen, dass Gott Bücher nur fehlerfrei inspirieren könne und wolle.

Ich möchte ganz bibeltreu die Bibel in ihrer theologischen textkritischen Rekonstruktion aber auch in ihren alten und neuen Übersetzungen als göttlich inspiriert auffassen. So, wie sie ist. Mit allen ihren Widersprüchen und Fehlern.

Was hat Gott sich dabei gedacht?

Vielleicht, dass wir es ernst nehmen können, dass er auch uns trotz unserer Widersprüche liebt?

Vielleicht, damit wir begreifen, dass es ohne Widersprüche gar nicht geht?

Wenn Gott eine widerspruchsfreie Bibel wollte: Warum hat er sie dann mit _vier_ und nicht nur mit _einem_ Evangelium ausgestattet? _Ein_ Zeuge würde seine Aussage vielleicht widerspruchsfrei hinbekommen. Aber vier? Wenn diese Aussage noch einen langen Zeitraum abdecken soll?

Warum gibt es in der Bibel sowohl eine radikal königskritische Linie und zugleich eine radikale Königsideologie?

Warum gilt Reichtum als Beweis für ein gottesfürchtiges Leben und warum wird dieser „Beweis“ etwa bei Hiob grundsätzlich infrage gestellt?

Und dann missverstehen immer noch viele die Bibel als ein Buch, mit dem man die Verantwortung für sein Handeln abgeben kann: Wenn man einen Bibelvers findet, mit dem man sein Handeln legitimieren kann, dann ist man seine Verantwortung los. Dann muss diese Handlung wohl richtig sein.

Nein! Die Bibel will uns diese Verantwortung nicht abnehmen! Darum ermahnt uns 1. Kor 13,13, dass es Wichtigeres als den Glauben gibt. Dass der perfekteste bibeltreue Glaube ohne Liebe so sinnlos ist wie eine Glocke mit einem Sprung. Dass Glaube, der Berge versetzt, tausende Opfer dort hinterlässt, wo man die Berge wieder absetzt.

Die Bibel ist nicht wahr dadurch, dass sie widerspruchsfrei ist. Sondern dadurch, dass sie Probleme von mehreren Seiten betrachtet und uns zu eigenen Entscheidungen heraus fordert. _Das_ ist die Aussage, dass Gott uns zu seinen Ebenbildern (gleichberechtigt männlich wie weiblich) geschaffen hat: Wir können unsere Verantwortung für unser Tun nicht an die Bibel abgeben.

Im Gleichnis vom großen Weltgericht sind viele verblüfft, die mit bestem Wissen und Gewissen entsprechend der Bibel gelebt haben. Und Jesus wirft ihnen vor: Ihr habt die Würde von Menschen trotz oder gerade wegen Eures Glaubens mit Füßen getreten. Ihr habt Menschen verachtet und im Stich gelassen, die arm, krank, straffällig geworden sind. Ihr verachtet Menschen, weil sie anders lieben als ihr und bildet Euch etwas darauf ein, dass ihr für Eure Verachtung sieben Bibelstellen zu Eurer Entlastung anführen könnt.

Ist Euch nicht klar, dass jeder Mensch – auch jeder schwule Mensch – ein Ebenbild Gottes ist, und dass ihr mich selbst verachtet, wenn ihr diese verachtet?

Diese sind Ebenbilder Gottes – und Ihr seid Ebenbilder Gottes, die Verantwortung dafür tragen, wie sie mit anderen Menschen umgehen, wie sie die Bibel lesen, und welche Schlüsse sie daraus ziehen.

Soweit meine Paraphrase zu Mt. 25.

Ulrich Bach hat sich immer dagegen verwahrt, die Bibel in einer „Arena-Theologie“ zu interpretieren: Danach würden die armen Kreaturen unten in der Arena um ihr Leben kämpfen und „wir“ sitzen gemütlich auf den Rängen und überlegen, was wohl gut und richtig ist.

Von Gott sprechen und die Bibel als Richtschnur unseres Lebens interpretieren können wir nicht von den Zuschauerrängen, sondern nur aus der Arena heraus: Als Betroffene, die dort ihre Verantwortung wahrnehmen und dabei auch scheitern können und dieses Scheitern selber ausbaden müssen – im Vertrauen darauf, dass Gott uns im Scheitern und Gelingen liebt. So wie wir sind. Hetero die einen, schwul oder lesbisch oder sonst was die anderen. Aber alle von Gott geliebt. Weil er uns alle als seine Ebenbilder geschaffen hat.

Sagt mir die Bibel, so wie sie als Richtschnur für unser Leben inspiriert ist. Da bin ich ganz biblizistisch.

Die Evangelische Kirche bricht eine Aktion einer Düsseldorfer Jugendkirche ab.

Die Jugendlichen hätten Kondome mit der Aufschrift „Hier stehe ich, ich kann nicht anders“ bedruckt.

Die Aktion sei sexistisch, heißt es in den Medien. Was daran sexistisch sei, erschließt sich nicht auf den ersten Blick. Kritik wird laut am Verhalten einer als spießig empfundenen Kirche. Ich selbst habe mich vorsichtig an dieser Kritik beteiligt, weil ich den Jugendlichen zutraute, dass die Aktion Teil eines sich selbst erklärenden Gesamtkonzeptes sei.

Im Nachhin merke ich, dass ich und viele andere begonnen haben, Urteile zu fällen, bevor alle Fakten auf dem Tisch lagen. Das fällt schwer in unserer schnelllebigen Zeit.

Abschließend mag ich immer noch kein Urteil fällen. Lieber noch ein wenig abwarten.

Und dann lese ich heute von der Pressemitteilung meiner Landeskirche von gestern, 22.03.2017, die erklärende Homepage habe „www.heutewirdgenagelt.de“ geheißen. Es waren gar nicht nur Luther-Zitate, sondern eben auch ,Nageln bis der Papst kommt‘, ,Schrei vor Erlösung‘ und ,Mach den Mund auf‘. Ich beginne, meine Kirchenleitung zu verstehen.

Das ist in der Tat nicht mehr die Ebene von „Luthersocken“ oder anderen modernen Devotionalien. Diese Sprüche stellen sich auch nicht durch ein Fragezeichen selbst in Frage.

Denn an vielen Stellen hätte ich mir sehr wohl gewünscht, dass Luther „anders“ gekonnt hätte, wenn ich an seinen manchmal mehr als groben Sprachstil oder seinen Antijudaimus denke.

Und jetzt verstehe ich auch die Betroffenheit und die Empörung von betroffenen vergewaltigten Frauen und Mädchen in unseren kirchlichen Einrichtungen, die solche Sprüche in keinerlei Weise witzig finden können.

Was mich ärgert: Hätte die Kirchenleitung das nicht gleich sagen können? Andererseits frage ich mich: Wollte sie die entsprechende Jugendkirche schützen, indem man die „heftigen“ Sprüche und den Titel der Homepage nicht sofort nannte? Und wieder andererseits: Warum war ich bereit, beim Bashing auf diese gar-nicht-komische Kirchenleitung wenigstens ein Stück weit mitzumachen, wo doch offensichtlich war, dass noch nicht alle Fakten auf dem Tisch liegen?

Der ganze Skandal ist eines der vielen Lehrstücke, dass man mehr miteinander im Gespräch bleiben muss, statt direkt in das Bashing der üblichen Verdächtigen einzustimmen. Man könnte ja auch mal bei seiner Pressestelle anfragen, bevor man kritisch bloggt. Und vielleicht hätte diese dann noch schneller deutlich genug werden können.

Ein Lehrstück, dass man – wenn man nicht selbst nachfragt – auch mal ein wenig warten kann, bis die Zusammenhänge sichtbar werden, bevor man kommentiert und urteilt. Wir kritisieren einerseits Fakenews – und produzieren andererseits selber welche.

Warum vertrauen wir den üblichen kirchenkritischen Publikationen mehr als unserem eigenen Laden? Und warum fragen wir nicht nach, wenn offensichtlich ist, dass noch Fakten fehlen, die zu einer Bewertung wichtig sind? Noch immer sind nicht alle Fakten auf dem Tisch, etwa der Inhalt jener „erklärenden“ Homepage. Aber ich gestehe, zuviel erwarte ich von jenem Inhalt nicht mehr, angesichts dessen, wie ein Zusammenhang hergestellt wurde zwischen der Anwesenheit des Papstes und der Kunst, mittels Metallstiften Hölzer zu verbinden. Aber weiß ich es? Bis jetzt immer noch nicht wirklich. Muss ich es wissen, was auf der Homepage stand?

Mit Kommentaren, die auf Vermutungen beruhen, erzeugen wir mehr Fakenews, als es uns lieb sein kann.

3. Mai 57

Eine kleine Kneipe in einem Vorort von Jerusalem.

Johannes blickt von seinem Konzept auf. Er hat einen ganz eigenen Entwurf. „Jungs, ich finde es ganz in Ordnung, was ihr da vorhabt. Aber ich habe mir schon so meine Gedanken gemacht, und das ziehe ich jetzt auch durch.“

Matthäus und Lukas schauen ein wenig betroffen. Sie sind noch nicht dazu gekommen, ihre Gedanken zu bündeln. Sie haben zwar schon viel von Jesus gehört, und bestimmte Geschichten liegen in der Zeitleiste fest, aber bei all dem Zuhören und wegen ihrer sonstigen Verpflichtungen haben sie es beide noch nicht geschafft, eine eigene Vorlage zu entwickeln.

„Schaut doch nicht so betröppelt!“ Markus holt sein Manuskript aus der Tasche. „Das ist relativ kurz, ihr könnt das auch noch gerne ergänzen. Über den Schluss muss ich noch mal nachdenken.“

Matthäus und Lukas sind wie elektrisiert. Sie überfliegen die Blätter, die Markus auf den Tisch gelegt hat. In der Tat, da lässt sich noch einiges hinzufügen. Während Johannes auscheckt und etwas Trinkgeld auf dem Tisch liegen lässt, beschließen die drei anderen, noch ein wenig zu bleiben. Matthäus und Lukas machen sich Notizen, in welcher Reihenfolge Markus seine Kapitel sortiert hat. Die klingt eigentlich ganz logisch. Matthäus und Lukas kennen noch Geschichten aus der Kindheit. Matthäus weiß etwas von einer Flucht nach Ägypten, dafür hat Lukas von den Engelgeschichten mit den Verheißungen an Elisabeth und Maria gehört.

„Sag mal, mir hat man erzählt, diese große Rede hätte Jesus auf dem großen Feld am See Genezareth gehalten…“ Matthäus schüttelt den Kopf. „In Wirklichkeit ist das doch schon eine Sammlung von mehreren Reden und Begebenheiten. Aber als Rede macht sich das besser. Wenn Du das ‚Feldrede‘ nennst, dann nenne ich das ‚Bergpredigt‘. Die Seligpreisungen müssen aber auf jeden Fall rein!“

Lukas hebt den Kopf. „Meinst Du wirklich, das wird mal jemand lesen, so in 1000 oder 2000 Jahren, oder so?“

„Will denn Jesus nicht viel früher wiederkommen?“ Matthäus ist skeptisch.

„Und wenn nicht? Dann werden die doch wissen wollen, wer alles von wem abgeschrieben hat!“ Lukas weiß gar nicht, wie recht er mit dieser Vermutung hat.

Matthäus beginnt zu grinsen. „Wenn die dann genauso sorgfältig sind wie unsere Schriftgelehrten heute, sollten wir es ihnen nicht zu einfach machen. Ich habe da so ein paar nette Ideen. Das wird ein Spaß!“

Der Legende nach sollen verschiedene Beobachter Mitte Mai 57 in der Nähe von Jerusalem unabhängig von einander zwei Männer auf ihrer Wanderung an einer Quelle beobachtet haben. Sie waren nicht zu übersehen. Ihr Lachen konnte man schon von weitem hören.

„Der sinkende Petrus – Friedwald Bad Münstereifel 1.11.2016“ weiterlesen

Traurig liegt er auf der Fensterbank

Gedanken über einen kleinen Porzellanengel

in:

Regina Rosenkranz, Jan Eijking (Hg.)

Die verkauften Toten

Anthologie für eine neue Trauerkultur

Oktober 2012, S. 131-134

9,80 Euro – ISBN 987-3-942594-42-4

Informationen zum Buch

und zum Schreibwettbewerb.

Bestellen unter shop.1-2-buch.de

Darf Gottesdienstteilnahme für Konfirmanden verpflichtend sein?

In:

Christoph Urban, Timo Rieg (Hrsg.), Das vergessene Jahrzehnt. Kinder, Jugend, Gottesdienst. Diskussionen, Provokationen und Visionen aus dem kirchlichen Leben.

2004, biblioviel-Verlag, Bochum, S. 127-130

Ein Koffer für die letzte Reise

In:

Fritz Roth (Hrsg.), Einmal Jenseits und zurück. Ein Koffer für die letzte Reise.

2006, Gütersloher Verlagshaus, S. 116-117

Altenheimseelsorge – vielfältige Aufgabe

in:

Altenpflege – Magazin für Fachkräfte in der Altenpflege.

12/2006, Vincentz-Verlag, S. 26-28

Bestatterschelte oder Selbstkritik?

Ein wütender Einwurf zum Beitrag “Vereinnahmung und Vermarktung” von Ulrich Rottschäfer (Deutsches Pfarrerblatt 12/2006, S. 624ff.)

in:

Das deutsche Pfarrerblatt

01/2007, S. 42 f..

stärker als der Tod (Gedicht) und

Stärker als der Tod (Kurzgeschichte)

in:

Stärker als der Tod. Was bleibt, wenn einer geht.

Herausgegeben vom Hospizdienst Weilerswist

2009, ISBN 978-3-941037-33-5, Seite 59 und Seiten 60-65

Homepages

(19.06.2006 – mit Updates in den Folgejahren)

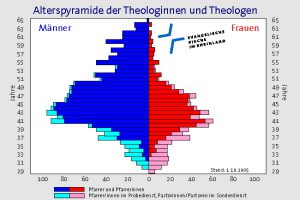

„Der Sonderdienst in der Evangelischen Kirche im Rheinland wird abgeschafft, weil es für junge Theologen fast keine Pfarrstellen mehr gibt.“ So zitiert der EPDWochenspiegel den Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Nikolaus Schneider (epd Wochenspiegel Ausgabe West vom 15. Juni 2006 (Nr. 24), Seite 2).

An dieser Aussage sind zwei wichtige Details falsch.

Die Arbeitsgruppe II zur Prioritätendiskussion in der EKiR empfiehlt (EKiR: Prioritätendiskussion. Ergebnis der Arbeitsgruppe II (Dienst- und Arbeitsrecht) – (Materialheft) unter A III 3, Seite 18), die jetzt 1874 Pfarrstellen (Stand: 1.7.2005) auf 1000 Pfarrstellen im Jahre 2030 zu reduzieren. Bei einem linearen Abbau von Pfarrstellen müssten ab sofort jedes Jahr durchschnittlich 35 Stellen abgebaut werden. Dennoch sollten jedes Jahr fünf Neueinstellungen erfolgen (A.a.O., Seite 19).

Sollte dieser Vorschlag umgesetzt werden, kann im Jahre 2030 jede zweite der geplanten 1000 Pfarrstellen nicht besetzt werden.

(Man braucht nicht viel Phantasie, um die Abnahme der Zahl der Theologiestudierenden unter http://www.ekir.de/ekir/images/08stud-z.gif

[Dieser Text bis hierher als PDF: PfarrerInnenmangel 2030]

Inzwischen wurde auf der Landessynode 2007 ein Maßnahmenpaket geschnürt, das langfristig auch helfen soll, dem drohenden PfarrerInnenmangel entgegenzutreten. (Insofern ist der Text oben veraltet.) Ob es gelingt? Endlich soll es eine mittelfristige Personalplanung geben. Je nach Finanzlage sollen auch (junge) Menschen eingestellt werden, die den Mangel ab etwa 2020 abfedern. Konkrete Zahlen gibt es noch nicht. Für die inzwischen im Sonderdienst gealterten Menschen sieht es immer noch schlecht aus. Die Synode hat freundlicherweise ein Zeitfenster bis 2008 eröffnet, in dem Bewerbungen auf Pfarrstellen noch möglich sind – auf die wenigen Pfarrstellen, die derzeit ausgeschrieben werden.

Danach wird es ein zentrales Bewerbungsverfahren geben – und daran wird die Mehrzahl scheitern. Vor allem jüngere Absolventen werden Stellen in der EKiR finden können, aber auch sie sehen die Chancen zur Zeit ausgesprochen pessimistisch.

Wird es der Kirchen gelingen, den erfolglosen Bewerberinnen und Bewerbern eine Perspektive in der Kirche zu ermöglichen? Partnerschaftlich? Wird es eine pastorale freiberufliche Mitarbeit, gebunden an die Ordinationsrechte, geben können? Und wird diese Mitarbeit angemessen bezahlt werden können?

Ein “Ehrenamt” wird freiwillig ausgeübt. Die drohende Arbeitslosigkeit wird dazu führen, dass die Betroffenen Alternativen suchen. Welche Möglichkeiten wird die EKiR finden, sie dennoch in einem angemessenen Rahmen an sich zu binden? Noch stehen viele Fragen im Raum, hoffentlich gibt es zur Synode 2008 bereits praktikable Antworten.

Besonders bitter: Viele Maßnahmen der letzten Jahre wurden als Reaktion darauf “verkauft”, dass es in der Pfarrerschaft Problemfälle gegeben habe, die letztlich nicht zum Pfarrdienst geeignet waren.

Statt diese Personen nun zu schulen und zuzurüsten, wurden dem Nachwuchs immer weitere Maßnahmen aufgedrückt (Fortbildungen in den ersten Amtsjahren und vieles mehr). Was hat es dem Nachwuchs genutzt? Jetzt steht die Mehrheit trotzdem ohne Stelle da.

Und wer fasst den Mut zum Bekenntnis: Ja, wir haben manche Pfarrerin und manchen Pfarrer im Amt, der Defizite aufweist, weil Defizite einerseits völlig normal sind, und weil wir andererseits das Pfarrerdienstrecht so gehandhabt haben, dass auch Problemfälle eine Chance bekommen?

Wer fasst den Mut zum Bekenntnis: Ja, wir haben zu oft einem Presbyterium nicht deutlich genug gesagt, dass eine bestimmte Wahl mit großer Wahrscheinlichkeit große Probleme nach sich ziehen wird? Wir hatten zwar “Erkenntnisse”, aber wir haben sie nicht weiter gegeben? Weil wir nicht unsozial sein wollten?

Wer fasst den Mut zum Bekenntnis: Ja, wir haben das kirchliche Beamtenrecht im Blick auf die Pfarrerinnen und Pfarrer völlig neutral durchgezogen und damit in Kauf genommen, dass wir nicht die für bestimmten Aufgaben Besten in den Dienst nehmen konnten, sondern nur solche, die im zur Verfügung stehenden Zeitfenster bestimmte formale Anforderungen erfüllten?

Im Ergebnis muss die Kirche jetzt “unsozial” sein – und sie wird viele gut ausgebildete und fähige Kräfte verlieren, die sie selber mit großen Einsatz ausgebildet hatte.

Bernd Kehren

Es sind weitere Jahre ins Land gezogen. Inzwischen wird die Pensionskasse eifrig gefüllt. Inzwischen gibt es Pfarrer mit besonderem Auftrag, einerseits aus den Reihen der Pfarrer im Wartestand, andererseits aus fähigen Nachwuchskräften. Nicht mehr zu jeder dritten, sondern zu jeder zweiten Besetzung einer Pfarrstelle schlägt die Kirchenleitung Kolleginnen und Kollegen aus dem Wartestand vor.

Gleichzeitig werden jedes Jahre eine ganze Reihe junger Theologen eingestellt, damit die Pfarrerschaft nicht ganz überaltert. Über 450 Nachwuchskräfte sind aus dem Dienst ausgeschieden und predigen weiterhin ehrenamtlich und nun auch über das neue Portal ekir.de/pastorale-dienste, über das diejenigen “gebucht” werden können, die mit ihren zusätzlichen pastoralen Diensten sich und ihre Familien zumindest teilweise ernähren wollen.

Es hat sich etwas getan. Fakt bleibt aber nach wie vor, dass in 10 Jahren die geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand treten werden, und dass dann die Pfarrstellen gar nicht so schnell abgebaut werden können, wie ältere Kolleginnen pensioniert werden. Ich befürchte immer noch, dass von den seinerzeit 1800 Pfarrstellen im Jahr 2030 maximal 650 werden besetzt werden können. Die jungen KollegInnen, die jetzt erfolgreich eine Pfarrstelle bekommen, werden einen großen Teil ihrer Kraft auf die Zusammenlegung von Pfarrstellen und Gemeinden, auf Kooperationen mit anderen Gemeinden und die Verwaltung des Mangels legen müssen. Es wird schwer werden. Auch weil es immer weniger KüsterInnen, immer weniger KirchenmusikerInnen und immer weniger Mitarbeitende in der Jugendarbeit geben wird.

Es wird hart werden. Hoffentlich werden jetzt die richtigen Weichen gestellt.

Bernd Kehren

Die niedrigen Zahlen sind auf der Synode im Januar bestätigt worden. Aber immerhin haben wir eine Kirchenleitung, die die Probleme engagiert in Angriff nehmen will.

Zum ersten Mal wurde an verschiedenen Stellen von Kreissynoden, der Sondersynode in Hilden 2013 und auch jetzt wieder bekannt, dass die Synoden gegen den ausdrücklichen Widerstand des Finanzdezernenten eine massive Unterdeckung der Pensionskasse beschlossen hatten und das dadurch freie (aber nicht eingesparte) Geld lieber in Projekte steckte, die ihrerseits wieder die Pensionskasse belasten würden.

Mir würde es gut tun, wenn jetzt einer derer, die damals dafür gestimmt oder den Beschluss beklatsch hatten, aufstehen und sich entschuldigen würde.

Stattdessen treten nun (falsche?) Propheten auf, die den Ernst der Lage leugnen, die in den nötigen Abstimmungsprozessen auf Kirchenkreisebene einen Angriff auf das Presbyterial-synodale Prinzip sehen und darauf verweisen, dass die Kirchensteuern nominell doch immer gestiegen seien, obwohl die Gemeindegliederzahl beständig abgenommen hat. Dass es mit der Pensionskasse und der Beihilfe inzwischen sehr knapp werden wird, wird beharrlich ignoriert. Und zur Frage, wie der Prozesse einer fast Drittelung der Pfarrstellen bewältigt werden soll, dazu erfährt man von diesen Propheten auch nichts.

Im Nachhinein muss ich sagen: Die Kosten liefen aus dem Ruder, es führte kein Weg daran vorbei, die Zahlen der Warteständler zu reduzieren und Maßnahmen zu ergreifen, die zumindest den Jüngeren von ihnen den Weg in reguläre Pfarrstellen ermöglichte. Das bedeutete fast einen Einstellungsstopp für junge Theologen. Im Ergebnis wurden die eingestellt, die das Examen bestanden haben, jedes Jahr ungefähr 20 Personen.

Für die Zukunft kann man sagen: Der Pfarrberuf ist ein sehr schöner Beruf. Und wer jetzt mit dem Theologiestudium beginnt, wird viel Arbeit haben, wenn er oder sie mit dem Vikariat fertig ist. Offene Pfarrstellen wird es dann wohl genug geben. Sofern die Sparanstrengungen greifen und das Problem mit der Pensionskasse und der Beihilfekasse gelöst wird.

Präses Rekowski bittet im Namen der EKiR um Entschuldigung für die Folgen einer verfehlten Personalpolitik und die Art des Umgangs mit den Betroffenen. So offen hat das auch sein Vorgänger nicht getan. Die Folgen für viele der Betroffenen sind damit nicht aus der Welt. Aber man spürt ihm ab, wie genau er hingesehen und diese Folgen wahrgenommen hat. Vielleicht wird er ja Wege finden, zumindest die schlimmsten Folgen ein wenig abzufedern.

Die Arbeitsbelastung im Pfarramt wird in wenigen Jahren immens steigen. Hoffentlich verschweigt er das nicht, wenn er nun darum wirbt, wie dringend die EKiR nun wieder gut ausgebildete Theologen braucht. Es ist und bleibt dennoch ein schöner Beruf. Deswegen hängen so viele Pastorinnen und Pastoren an ihren Ordinationsrechten, auch wenn sie davon allein nicht leben können. Wenn das keine Einladung zum Theologiestudium ist, was dann?